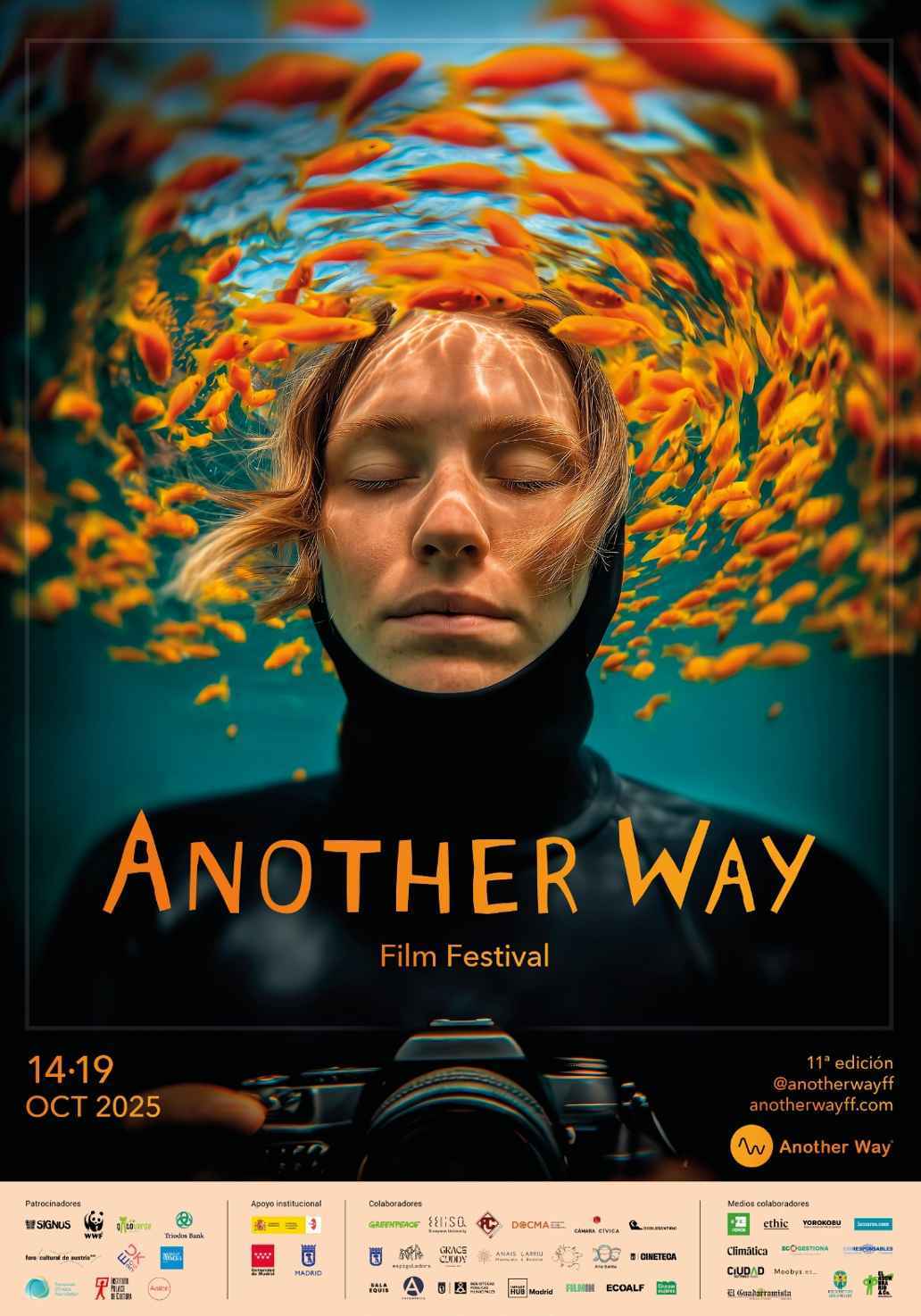

Es una sensación engañosa que construye nuestro imaginario desde hace décadas. Lo sabe bien Another Way Film Festival, certamen que este octubre celebra en Madrid su undécima edición y que hace una propuesta diferente, donde el cine es una herramienta para abordar la crisis climática sin esos tópicos ni resignarse a la inacción.

El festival, que apuesta por la producción “verde”, no se limita a la proyección de películas. También organiza talleres de yoga y mindfulness, paseos por los parques y jardines de Madrid, nos invitan a un concierto de gospel para “llenarnos de esperanza y celebrar los pequeños grandes éxitos del día a día” o proponen un picnic al aire libre para reforzar la colectividad.

Uno de los espacios de encuentro más extensos e interesantes es el taller “Another Narrativas”, dirigido a guionistas que buscan maneras nuevas de contar el colapso y sus alternativas. Además, con la Convocatoria Pitch, apoyada por Triodos Bank, la productora El Gatoverde, la European Climate Foundation, RCService y Greenpeace, se impulsan proyectos audiovisuales que integren el cambio climático en su propuesta y los pone a dialogar con personas expertas en medioambiente y con la industria.

Entre las voces invitadas a esta edición del festival destaca la guionista, docente e investigadora Elisa Puerto Aubel, que combina la escritura de ficción con el análisis crítico de los relatos que consumimos a diario. Sus cortometrajes se mueven entre el terror y la distopía con trasfondo climático. Más allá de la creación, Puerto Aubel se ha consolidado como una de las voces que reclaman la necesidad de repensar el cine climático para desmontar los patrones narrativos heredados de Hollywood y abrir la puerta a historias donde lo colectivo, la prevención y la imaginación de futuros posibles sean protagonistas.

Con esa mirada, y dentro del espacio “Another Narrativas”, la cineasta impartió el taller “Ucronías, distopías y cine de anticipación: crisis climática en el cine comercial”. Charlamos con ella sobre cómo el cine construye nuestra percepción sobre el clima y las implicaciones que tiene.

Periodista. Has cruzado dos mundos que, a primera vista, parecen lejanos: el cine de terror y la crisis climática. ¿Cómo llegaste ahí?

Elisa Puerto Aubel. Siempre he sido amante del terror, desde chiquitita. Me fascinaban los monstruos. Creo que quienes tenemos mucho miedo encontramos maneras de amoldarlo y hacerlo nuestro. Más adelante me atrapó la ciencia ficción, que me llegó tarde, quizá porque para mí tiene un trasfondo y habla del sujeto político. Cuando empecé a escribir con libertad —sin encargo, dedicada a mis propios proyectos— me salió de manera natural mezclar esos mundos, los elementos del terror, de la ciencia ficción… y, sin darme cuenta, todo tenía un trasfondo climático y social. Un día me paré y pensé: “Ostras, es que todo lo que hago está atravesado por el clima y lo social —que para mí van unidos—”. Es una obsesión que siempre estaba de fondo.

Tengo dos cortos que pueden verse en España. Uno está en Televisión Española: “El Establo”, una comedia de terror. Me desahogué muchísimo mientras lo hacía, porque abordar el clima desde la comedia fue un alivio. Es un corto pequeño, hecho con muy pocos medios, pero en España funcionó muy bien. Llegó a ser candidato al Goya y ganó el Premio del Jurado a Mejor Cortometraje en la sección Rueda por el cambio del Another Way Festival. El otro, “La antesala”, está en la plataforma Divergente. Es un cortometraje que habla de fronteras, de mujeres en esas fronteras y de tecnocracia. Elegí a Irene Anula, que es una actriz increíble, con un look muy caucásico, porque pensé: “vete tú a saber si en diez años no nos toca salir corriendo de aquí por falta de agua”. Ese tipo de preguntas me mueven.

- En tus charlas repites que “en el cine climático nunca hay soluciones”. ¿Qué efecto tiene eso en las personas que consumen este tipo de películas?

- La parálisis. La mía la primera. Ves cómo los veranos se vuelven imposibles, cómo llegan danas y huracanes, y piensas que hay que cambiar vidas y costumbres, prevenir incendios, estar pendientes… Te pones a buscar soluciones y te das cuenta de que falta gestión y falta un plan. En vez de gastarnos millonadas en apagar fuegos, habría que invertir antes en educación y prevención. El cine, y creo que especialmente el que ha abordado el clima, nos ha tratado como a adolescentes: “no os preocupéis, papá Estado o papá Bruce Willis vendrá a salvarnos”. Ese relato se queda dentro. Esperamos instrucciones “desde arriba”, cuando lo que necesitamos ver en pantalla son comunidades que dejan de esperar y se organizan: un edificio, un barrio, un pueblo que detecta una necesidad y actúa.

- ¿Por qué tantas películas de catástrofes hablan siempre siempre de desastre, caos y un héroe solitario que nos rescata?

- Porque la amenaza climática se trata como un antagonista, como el monstruo, y se resuelve con un héroe que llega para salvarnos en nombre de toda la humanidad. Es un modelo profundamente judeocristiano y muy anclado en la narrativa estadounidense que hemos consumido toda la vida. En ese esquema estadounidense lo importante es su economía y el núcleo familiar, que es lo que siempre se ve amenazado y lo que siempre se rescata. Ejemplos hay muchos: “2012”, “San Andrés” o “Deep Impact”, por ejemplo. Al final, su moralina es: “se cayó nuestro centro financiero, pero somos una familia fuerte y volveremos a levantarlo”.

Y eso pasa porque el audiovisual occidental está lleno de lo que llaman “narrativas profundas”, patrones que se repiten hasta convertirse en sentido común. La investigadora Ella Saltmarshe lo explica muy bien en un podcast que recomiendo encarecidamente, The Long Time Academy. Esas narrativas lanzan la idea de que, si todo se derrumba, alguien, ya sea el Estado o un héroe, vendrá a encargarse de todo y siempre habrá una manera de volver a empezar. Antes, sin embargo, existieron narrativas colectivas que hablan de historias de tribu, con roles y arquetipos compartidos. Hollywood nos hizo perder esa mirada. Hay que rascar ahí para recuperarla.

- ¿Qué se pierde con la repetición de esa fórmula hollywoodiense?

- Se pierden herramientas. Si lo que ves es una peli como “Mad Max”, piensas: “¿de qué sirve? Sobrevivirán unos pocos y volverá la ley del más fuerte”. El reto (y por eso me obsesiono con este tema) es imaginar futuros posibles que no sean ñoños ni gratuitamente utópicos , pero que empiecen a ofrecernos herramientas. Necesitamos espacios para imaginar otros futuros que no pasen por el desastre y el arca de Noé.

- Hablas de que la gran mayoría de relatos climáticos giran en torno a individuos. Un héroe solitario que sobrevive o que rescata a los demás. Pero casi nunca aparecen comunidades que enfrentan juntas la crisis. ¿Dónde entra lo colectivo en esas nuevas narrativas que propones?

- Pues justo en el centro. Hay que contar historias pequeñas, a escala humana, donde lo importante sea el resultado de organizarse. No vas a “salvar el planeta” si reciclas tú solo, pero sí puedes cambiar la percepción del sistema. Reconozco que palabras como “colectivo” asustan porque pensamos en un abrazo comunitario naíf, pero hay muchas maneras de entender lo colectivo. En lo climático falta ese discurso. Y faltan historias que muestren que pequeñas acciones coordinadas gestionan grandes cambios.

-Si, como dices, las narrativas dominantes sobre el clima son repetitivas y nos dejan sin herramientas, la cuestión es quién puede cambiar ese relato. ¿Quién debería contar esas otras historias para que sean realmente distintas?

- Todo el mundo. Es clave que el clima esté en todas las mesas, en las de quienes escriben guiones y también en las de las productoras y plataformas. Y hacerlo bien, sin demagogia, sin obviedades, con sex-appeal narrativo. Que no se note el sermón. Y que llegue a varias generaciones.

En cuanto a la mirada femenina… en este campo, quienes empujamos lo climático en pantalla desde el audiovisual, ahora mismo somos mayoritariamente las mujeres. Te diría que un 95 %. Ojalá se diversifique, pero hay una sensibilidad que aparece mucho y creo que tiene relación con la prevención, con el equilibrio y con la empatía. La gótica es esencialmente femenina. Las mujeres solemos ser excelentes para imaginar los peores escenarios y manejamos la metáfora con naturalidad. Y eso viene muy bien para unas narrativas climáticas nuevas, donde es crucial no ser frontales. Si dices “hay que pensar en colectivo”, la reacción puede ser la contraria. Hay que buscar los huecos del relato para que entre el cambio.

- ¿El miedo que inocula Hollywood nos bloquea para pensar futuros diferentes?

- El miedo, cuando solo te muestra catástrofe y salvación individual, bloquea. Por eso me interesan los ejemplos que construyen. Me parece potente “Estación 11”, donde los personajes se ponen a reconstruir en la distopía. Y “El marciano”, en la que un tipo decide ser constructivo: si fueran tres, se organizarían y quizá habría más patatas. Son mensajes diferentes a los de los noventa, cuando lo cool era temblar con “Mad Max”.

- ¿Qué ejemplos te sirven para pensar lo colectivo en la ficción reciente?

- Me interesa “Ciudad tóxica” (la serie de Netflix basada en hechos reales) porque es un buen ejemplo de narrativa colectiva. Habla de un lugar pequeño, mira con lupa la vida de personas concretas y muestra acciones pequeñas que gestionan cambios grandes. Dentro de la distopía, insisto en “Estación 11” y en “El marciano” por esa pulsión de reconstruir. En cine europeo, dos títulos que me parecen esenciales para cambiar de paradigma sin dar la turra son “Flow” (Letonia/Francia/Bélgica, 2024), que en el fondo va de aprender a colaborar y convivir con el otro cuando la catástrofe exige organización. Y también “El reino animal” (Francia, 2023), que mezcla realismo y fantasía y habla, sin proclamas, de polarización, de necesidad de cambio y de apertura mental.

- ¿Y algún documental?

- Imprescindible “Mañana”. Me estalló la cabeza porque en vez de machacar con problemas, recorre el mundo para mostrar soluciones que ya existen. Y también “Hope”, por supuesto, que es una serie documental española de El Gatoverde (financiada por Triodos Bank). A partir del segundo capítulo cobra una fuerza tremenda y dice cosas brutales. Ese es el camino, apuntar a soluciones.

- Para terminar. Si tuvieras delante a un grupo de adolescentes —los que van a heredar este futuro incierto—, ¿qué les dirías sobre el cine que consumen y cómo los prepara (o no) para el mundo?

- Que entiendo perfectamente cómo se sienten. Si tuviera ahora 15 o 20 años yo estaría perdida, confundida y triste. Vienes de una pandemia, ves guerras y genocidios en primer plano y no sientes que nadie te represente políticamente. Las series que miras —“Euphoria”, por ejemplo— te sirven de catarsis porque hablan de presiones, drogas y salud mental. Luego hay otras, como “Sex Education”, que me hacen pensar que “ojalá haberla visto con 13 años”, porque me habría ahorrado tonterías y habría hablado con familia y conmigo misma de otra manera. ¿Qué ver? Buscad lo que os importa. La desesperanza llega cuando no importa nada. Aferrarse a algo que te importe es vital. Y desde el audiovisual les debemos esperanza. Mucha.■

¡Muchas gracias por tu comentario!

Por favor, confirma tu comentario haciendo clic en el enlace del e-mail que has recibido.